Die Jugendvision

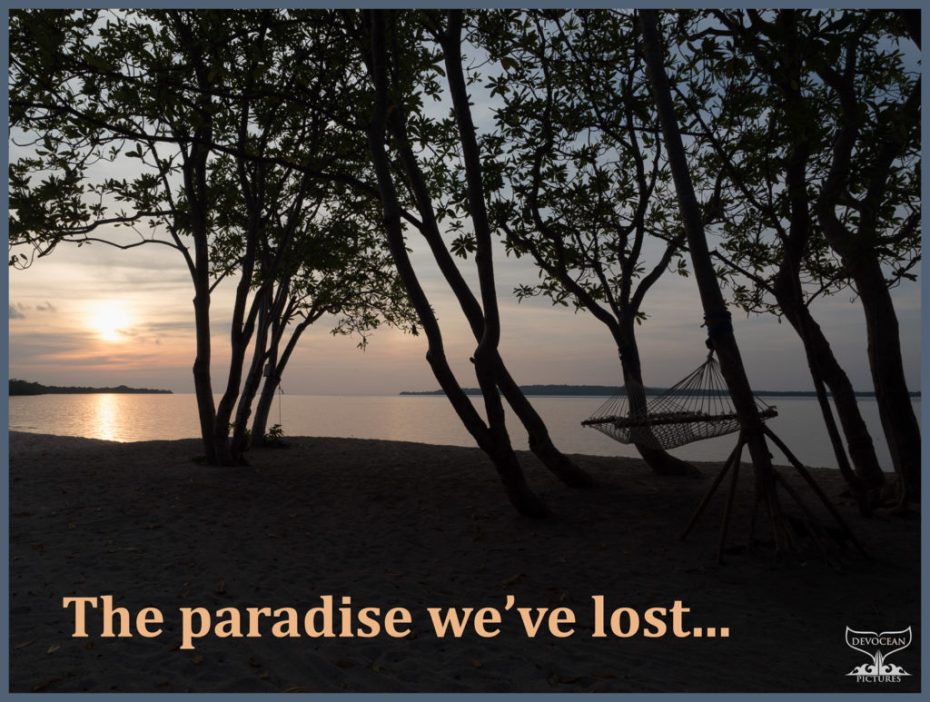

„The paradise we’ve lost“ war für mich ein Statement, das weite Teile der Menschheit mit einschloss, all jene die arbeiteten und konsumierten, sich im Hamsterrad abmühten und damit die Welt dem Abgrund immer näher brachten. Ich aber wollte mein eigenes Paradies finden und dies mit möglichst wenig Menschen teilen müssen. So schwarz-weiß malte ich mir Welt mit fünfzehn Jahren. Da das Meer schon immer meine große Sehnsucht war, war eine Insel prädestiniert dafür, mein Zufluchtsort zu werden, um all dem alltäglichen Wahnsinn und den Zwängen zu entkommen (Inselfieber).

Ich fühlte mich damals ziemlich verloren und einsam, mitten unter Menschen, die mir so unglaublich fremd vorkamen. Nichtsdestotrotz dachte ich im Leben nicht daran, mich an irgendjemanden anpassen zu wollen. Rückblickend kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht nicht nur für mich anstrengend war. Glücklicherweise habe ich über die Jahre ein paar wirklich gute Exemplare der Art Homo sapiens kennenlernen dürfen, wodurch die generellen Zweifel über Sinn des Lebens und Unsinn des Seins keineswegs ausgeräumt sind. Doch habe ich mittlerweile realistischere Vorstellungen darüber, was einsame Inseln und Tropenparadiese angeht.

Das Tropenparadies

Dabei versprüht das Label „einsame Tropeninsel“ die Aura des paradiesischen Zustands nicht nur für gefrustete Teenager. Weite Bevölkerungskreise träumen davon, dort dem Alltag zu entfliehen – mit all den Informationen, die dauernd auf uns einstürmen, allen Entscheidungen, die fortlaufend getroffen werden müssen, und allen Formalitäten, die das Leben regeln sollen – heute mehr als jemals zuvor. Trotzdem muss es für viele im noch so entlegenen Inselparadies bitte möglich sein, Serien auf Netflix zu schauen, alles andere wäre schlicht barbarisch.

Unsere letzte Heimatinsel erfüllte, jenseits dieses Anspruchs an das Internet, alle Grundvoraussetzungen, dem Wunschtraum nahe zu kommen. Selbst wir als Mitarbeiter im Tauchbetrieb waren vergleichsweise sehr gut versorgt und außerdem mit den herrlichsten Riffen gesegnet, die man sich vorstellen kann. Intakte Unterwasserwelt und raffinierter Gartenbau fügten sich zu einem reizvollen Paradies zusammen.

Wer sollte denn da nicht glücklich sein? Überraschenderweise sehr viel mehr Gäste, als man erwarten würde. Wenn ich tausende Euro für meinen Urlaub bezahlt hätte, würde ich ihn mir nicht durch eine Ameisenstraße quer übers Bett vermiesen lassen oder abreisen, weil der Strand nicht weiß genug ist. Erwartungen führen zu Enttäuschungen und selbst das Paradies kann es nicht allen recht machen. Gäste kommen und gehen und beneiden uns, doch das Leben im Paradies ist, selbst mit gut gelaunten Gästen, bei weitem nicht nur zufriedene Glücksseligkeit.

Mein Inselleben

Paradies leitet sich sprachlich wohl von „eingezäunter Fläche“ ab und das beschreibt das Leben in einem Resort ganz gut. Im Inselrhythmus gepaart mit körperlichen Anstrengungen wird das Leben ganz schnell zu: Tauchen, essen, tauchen, essen, schlafen, tauchen, essen, schlafen und am nächsten Tag wiederholen. „Dive, eat, sleep and repeat“ steht auf vielen T-Shirts und für zwei oder auch drei Wochen Urlaub kann ich das problemlos unterschreiben. Doch wenn aus Wochen Monate werden, beginnt das Idyll zu bröckeln.

Persönlich fühle ich mich schnell wie in einer Art goldenen Käfig. Wenn man nicht aufpasst, laufen bald alle Gespräche mit Kollegen darauf hinaus, sich über andere Menschen, die Zustände – ganz oben auch hier das Wetter, wobei bei Tauchern in den Tropen Wassertemperaturen, Wellen und Strömungen die Hauptrolle spielen – zu beschweren. Wenn dann noch das Essen dauerhaft zu wünschen übrig lässt, sinkt die Stimmung im Inselreich bis unter den Horizont. Es gibt ja sonst nicht viel zu tun und auch keine Möglichkeit, sich eben was anderes zu holen oder zu machen.

Doch leider gibt es Menschen, die Essen als reine Energieaufnahme sehen, nicht verstehen, dass Essen Genuss bedeuten und glücklich machen kann. Stop! Selbst jetzt kann ich mich noch beschweren, über all das, was nicht gut war, was man wie hätte besser machen können und überhaupt … Ganz egal, wie herausragend und außergewöhnlich etwas ist, es droht im Alltag zu verblassen – egal wo auf der Welt.

Die eigene Sicht schärfen

Also: Carpe diem! Weil es in den Tropen so früh dunkel wird, entschied ich mich dafür, mir immer mittags bewusst Zeit für mich zu nehmen. Wenn möglich draußen, am besten am Strand, was je nach Gemüt auf lernen, lesen oder schreiben hinauslief. 90 Minuten Mittagspause sind in jedem Fall ein Luxus, was auch diejenigen, die ihre Zeit mit schlafen verbringen, sicher unterschreiben würden. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, oder eben auch ganz genau im Gegenteil.

Um bewusst zu lenken, wie ich mein alltägliches Leben wahrnehme, habe ich mir für eine Weile jeden Tag drei Dinge aufgeschrieben, für die ich dankbar bin, und da mir das am Anfang gar nicht so leicht fiel, überlegte ich einfach, was an jedem Tag herausragend gut gewesen war. Den Blick auf die schönen Dinge im Leben richten und dadurch nach und nach immer mehr Positives bewusst wahrzunehmen, wirkte einfach, aber effektiv, wenigstens für mich. Dass unsere Aufmerksamkeit unserem Fokus folgt, kenne ich schließlich vom Yoga ebenso wie vom Tauchen (Warum ich tauchen liebe). Fokussieren oder auch meditieren, um den Alltag nicht überhand nehmen zu lassen, damit Tauchen nicht zur Arbeit wird, um die kleinen Freuden zu genießen und sich des eigenen Glücks immer wieder neu bewusst zu werden.

Das Bild in der Realität

Und dann trat eines Tages das Paradies, so wie ich es gemalt hatte, in Erscheinung. Halleluja, zum Glück bin ich nicht gläubig. Auf einmal hing eine einzige Hängematte unter den Bäumen am Strand. Kaum zu glauben, wenn sich eine Traumvorstellung materialisiert, wobei ich vielen meiner nächtlichen Träumen nicht unbedingt real begegnen möchte. Doch mein Teenage Rebel Dream war harmlos genug, um ihn scharmlos auszukosten. Dadurch hatte ich zwar nicht mehr freie Zeit, aber frei im Wind unter Palmen baumelnd entfaltete die Mittagspause bestimmt doppelt bis dreifache Wirkung.

Dankbarkeit

Nach und nach entdeckten andere Kollegen die Hängematte für sich, nutzen sie jedoch glücklicherweise nur an ihren freien Tagen, so dass ich mittags meist meine Ruhe hatte und glücklich für eine ganze Weile fast jeden Abend den Punkt Hängematte in mein Büchlein schrieb. Als ich einer Freundin zu Hause erzählte, wie etwas so einfaches mein Leben, dass unter gleichförmigen Tagen, Strukturen, Leuten und Essen litt, so bereichern konnte, fragte sie nach einem Foto, dass ich am Tag darauf früh morgens am Strand machte.

Nur kurze Zeit später war es aus und vorbei. Die Hängematte war weg. Einfach so, von jetzt auf gleich. Warum hatte man mir das angetan? Ich fühlte mich persönlich um MEIN Paradies betrogen (schließlich ich habe eindeutige Beweise bezüglich copyright s. o.).

Autorität schlägt zurück

Als ich der Sache nachging, erfuhr ich, dass die Hängematte abgehängt wurde, da sie das Wachpersonal zum Schlafen verleite und dort geraucht würde. In der Tat sitzen an diesem Plätzchen oft Kollegen und rauchen, was einleuchtend ist, denn dort ist es schattig und der Handyempfang ist einer der Besten im ganzen Resort. Dass das Wachpersonal schläft, hat es wiederholt unter Beweis gestellt und das bereits, bevor es die Hängematte gab. Doch mit Logik oder Mitgefühl kam ich hier nicht weiter, damit war ich schon öfter gegen Wände gerannt.

Statt mit Betroffenen zu reden, werden Ereignisse, die zufällig an ein und demselben Ort stattfanden, mit einander in Beziehung gesetzt, ohne eine andere verbindende Variable auch nur in Betracht zu ziehen. Die Hängematte muss weg, lässt sich schön anordnen und ist vielleicht gerade deshalb so befriedigend. Die Strafmaßnahme trifft in jedem Fall irgendjemanden, wobei die Verbindung dieser Person mit dem eigentlichen Problem genauso unklar bleibt wie zwischen dem Problem und der Anordnung. Sich mit den Wurzeln der Probleme auseinander zusetzen, kostet Zeit und die ist selbst im Paradies nicht im Überfluss vorhanden. Ich spreche aus Erfahrung.

Eine Frage der Einstellung

Nur ein paar Tage später tauchten Paletten am Strand auf, unter den Palmen, im Schatten, dort wo der Handyempfang gut ist. Sie blieben bis zu meiner Abreise liegen, länger als die gemeinsame Zeit, die der Hängematte und mir vergönnt war. Vielleicht wirkten die Paletten nicht, als ob sich das Sicherheitspersonal darauf ausruhen würde. Doch wer, wenn nicht Sicherheitspersonal, versteht es meisterhaft, es sich in jeder noch so unbequemen Ausgangslage, bequem zu machen? Paletten und dann gleich mehrere davon! Das ist ja fast wie im Paradies. Wenn das mal nicht zum gemeinsamen Rauchen verleitet! Ich beschloss, das Beste draus zu machen und habe mich mehr in die Sonne gelegt. Schwitzen ist schließlich gesund. Es werden Glückshormone und Vitamin D freigesetzt und das Haar bekommt ganz natürlich diesen Look, den sich andere für viel Geld vom Friseur machen lassen.

Pingback:Bali: Mein Stück des Himmels - Devocean Pictures

Pingback:Warum auf Bali das Toilettenpapier nicht knapp wird - Devocean Pictures

Pingback:Entwicklung in Zeit und Raum: Trauern mit Fotografie - Devocean Pictures

Pingback:Wie Pulp Fiction meine Selbstliebe entfachte - Devocean Pictures

Pingback:Von Katze adoptiert - Devocean Pictures